بقلم تيري هيك

كيف يمكننا أن نعرف حقاً أن الطالب قد فهم المقصود؟

يتعلم الكثير من التلاميذ مبكراً «لعب اللعبة»: إظهار ما يظنون أن المعلم أو الاختبار يريد أن يسمعهما. وحتى أفضل أدوات القياس تترك دائماً أمراً غير مكشوف. في كثير من الأحيان، لا يدرك المتعلمون ما يغيب عن معرفتهم.

الفهم هو جوهر كل عملية تعلم، وحل مسألته يعدّ من أركان البيئات التعليمية الرسمية. يمكن اختصار السؤال المركزي في ثلاثة محاور متداخلة:

1. ما الذي ينبغي عليهم فهمه؟ (المعايير)

2. ماذا وكم يفهمون الآن؟ (التقييم / التقييّم)

3. كيف نخطط لتجارب تعلمية وتعليمية تقربهم مما لا يفهمونه الآن؟

لكن كيف نعرف أنهم «يعرفون»؟ وما المقصود بـ«هو» بالضبط؟

فهم كـ «الشيء»

على السطح تبدو كلمة «الشيء» غامضة وفضفاضة، لكن الجميع تقريباً يتفق على مقاصدها في سياق التعليم. «الشيء» هو ما ينبغي تعلمه: هدف، كفاءة، مهارة، موعد معرفي أو سلوك معرفي. قد يتخذ «الشيء» صوراً متعددة — حقيقة، مهارة، عملية علمية، نظرية رياضية، غرض كاتب، أو موقع تاريخي مهم.

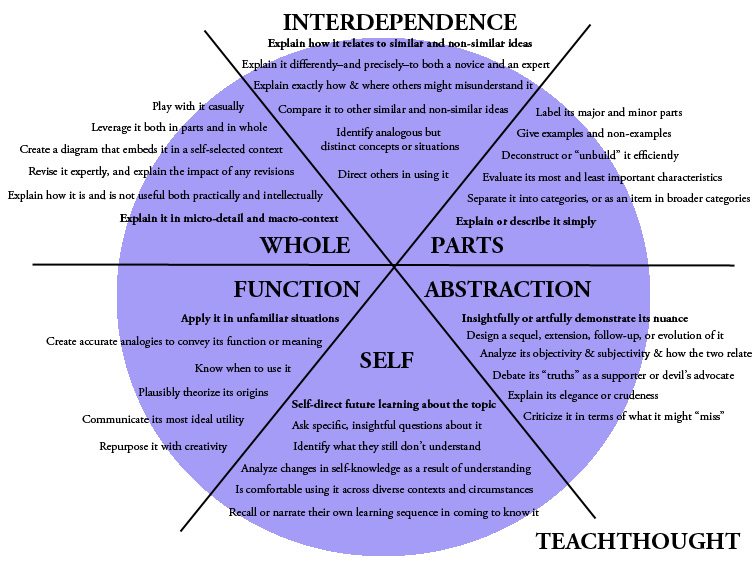

إذا تمكن الطالب من «امتلاك» هذا الشيء، فإن أثره يتجاوز الأداء الأكاديمي البسيط. هناك تصنيفات وصفات متعددة—من تصنيف بلوم إلى نموذج Understanding by Design—تُعرّف أبعاد الفهم. أدناه نموذج مبسط عملي (تصنيف هيك للتعلّم) يمكن استخدامه سريعاً داخل الفصل وفي دقائق.

كيف يعمل هذا التصنيف؟

تصنيف هيك قائم على مهام منفصلة نسبياً، مرتبة من البسيط إلى المعقد. الفكرة أن أي قدرة على إتمام إحدى هذه المهام تُعد دلالة على الفهم؛ وكلما زاد عدد المهام التي ينجزها الطالب، زادت دلائل الفهم. لا يلزم أن يصل الطالب إلى أعلى المستويات ليُعدّ «فاهماً». يمكن جمع أدلة الفهم بطرق قصيرة وبسيطة: خريطة مفاهيم، رسم، جدول مزدوج، محادثة سريعة، ورقة خروج، اقتباس رقمي أو تدوينة قصيرة—أو حتى عبر مواقع الصفح أو وسائط اجتماعية صفية تُظهِر محاولات الطلاب للتأكد من فهمهم الذاتي.

المجال 1: الأجزاء

– فسّر أو وصف الشيء ببساطة.

– وسّمه بأجزائه الكبرى والصغرى.

– قيّم أهمّ وماهية خصائصه الأقل أهمية.

– فكّكه أو «فكه» بكفاءة.

– قدم أمثلة ولا أمثلة.

– صنّفه أو ضعُه كعنصر ضمن فئات أوسع.

مثال موضوعي: الحرب الثورية

أسئلة نموذجية:

– فسّر الحرب الثورية بكلمات بسيطة (مثلاً: تمرد أدى إلى تأسيس دولة جديدة).

– حدّد الأجزاء الكبرى والصغرى للحرب (الاقتصاد، الدعاية، الجنود، الرسوم الجمركية).

– قيّم الحرب وحدّد أبرز ما فيها وأقلّه أهمية (أسبابها ونتائجها مقابل أسماء مدن ومناوشات صغيرة).

المجال 2: الكل

– فسّر الشيء تفصيلياً من المستوى الجزئي إلى السياق الكلي.

– اصنع مخططاً يضمّن الشيء داخل سياق يختاره المتعلم.

– بين متى وكيف يكون مفيداً عملياً وفكرياً، ومتى لا يكون.

– تفاعل معه بطريقة مرنة وغير رسمية.

– وظّفه كجزء وككل.

– حرّره أو عدّله بخبرة وبيّن أثر التعديل.

المجال 3: التداخل/الاعتماد المتبادل

– اشرح علاقته بأفكار مشابهة وغير مشابهة.

– أرشد الآخرين على كيفية استخدامه.

– فسّره بشكل مُغاير ودقيق لمبتدئ ولخبير.

– بيّن كيف وأين قد يسيء الآخرون فهمه.

– قارنْه بأفكار مماثلة وغير مماثلة.

– استنتج أفكاراً مماثلة لكنها متميزة وحالات مماثلة.

المجال 4: الوظيفة

– طبّقه في أوضاع غير مألوفة.

– اصنع تماثلات دقيقة تشرح وظيفته أو معناه.

– حلّل نقطة الاتزان في فاعليته.

– أعد توظيفه بإبداع.

– عرف متى يجب استعماله.

– افترض بناءة عن أصوله.

المجال 5: التجريد

– أظهر فروقاً دقيقة أو جمالية في فهمه.

– نقده فيما قد يغفل عنه أو يجتزئه أو يختزل حقيقته.

– ناقشه سواء كنت مؤيداً له أو محام الشيطان.

– فسّر أناقة أو خشونة بنائه المعرفي.

– حلّل موضوعيته وذاتيته وكيف تتقاطعان.

– صمّم امتداداً أو تكملة أو تطوراً له.

المجال 6: الذات

– خطط تعلمك المستقبلي بشأن الموضوع ذاتياً.

– اطرح أسئلة محددة وبصيرة عنه.

– استرجع أو رصد تسلسل تعلمك (ميتامعرفيّاً) في طريقك لفهمه.

– كن مرتاحاً في استخدامه عبر سياقات وظروف متعدّدة.

– استوضح ما يزال غير واضح لديك عنه.

– حلّل كيف تغيّرت معرفتك الذاتية نتيجة الفهم.

فهم متقدّم

تم الاستفادة من أوجه الشبه مع «أوجه الفهم الستة» في نموذج Understanding by Design، وتصنيف بلوم، وتصنيف مارزانو الجديد عند صياغة هذا التصنيف؛ ليكون أداة عملية لتخطيط المناهج، وتصميم التقييمات، وتنظيم التعلم الذاتي، وصياغة أسئلة التفكير الناقد في أي مجال محتوى.