بقلم تيري هيتش

التواضع نقطة انطلاق مثيرة للتفكير في عملية التعلّم.

في زمن تهيمن عليه وسائل إعلام رقمية واجتماعية، مقطّعة ومعاد تدويرها بلا انقطاع، لم يعد التحدّي في الوصول إلى المعلومات بقدر ما هو في جودة ذلك الوصول—وفي الاستجابة الفورية لحالة عدم اليقين وادعاءات الحقيقة. ما نحتاجه هو التمييز والرصانة الفكرية.

عن «المعرفة»

ثمّة إحساس مغلوط بالإدراك و”المعرفة” قد يقود إلى فقدان التقدير وحتى إلى شعور بالاستحقاق لمعرفة كل شيء. على الأقل، استبدلت تقنيات العصر في كثير من الأماكن الدهشة بالمشهد البهرجي، والعملية بالحصول الفوري على المعلومات.

العقل المراقب بدقّة يجب أن يكون متواضعًا كذلك. في نصّه “A Native Hill” يشير وينديل بيري إلى التواضع وإلى حدود الفهم. المواجهة مع المجهول قد تكون ساحقة أو مضيئة؛ فكيف سيتغير مسار التعلّم لو بدأنا بنبرة تواضع؟

التواضع هو جوهر التفكير النقدي: الاعتراف بـ”لا أعلم بما يكفي لأُكوّن رأيًا مستنيرًا” أو تبنّي مبدأ “لنتعلم لتقليص حالة عدم اليقين”. الوعي بحدود معرفتك، وتمييز ما يمكن معرفته عما لا يمكن، ومزامنة فهمك مع حاجة حقيقية للمعرفة—كل ذلك يقوّي التفكير النقدي والاستقصاء المستمر.

كيف يبدو هذا في الفصل الدراسي

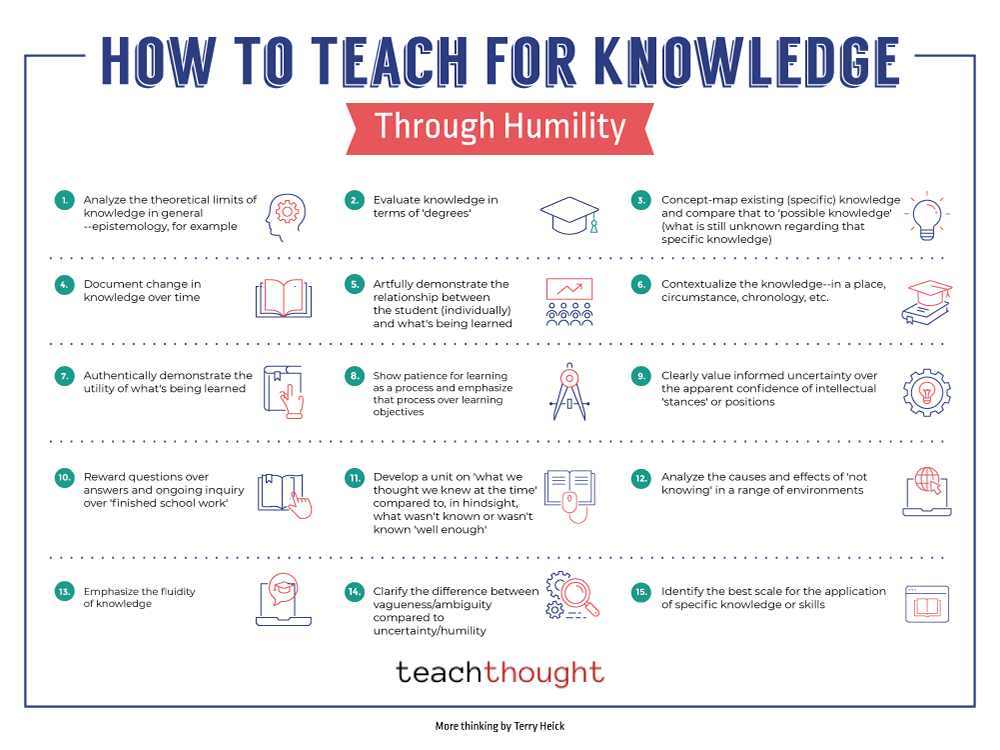

– تحليل حدود المعرفة بلغة مبسطة (مقدمة بسيطة لعلم المعرفة).

– تقييم المعرفة بدرجات (مثلاً: مؤكد، محتمل، ممكن، غير مُرجح).

– رسم خرائط مفاهيمية لما يُفهم حاليًا عن موضوع معين ثم مقارنته بالأسئلة غير المحلولة.

– توثيق كيفية تغيّر المعرفة عبر الزمن (سجلات تعلم شخصية ولقطات تاريخية).

– إظهار كيفية تشكيل منظور كل طالب لعلاقته بما يُتعلم.

– وضع المعرفة في سياقها: المكان، الظروف، التسلسل الزمني، وأصحاب المصلحة.

– إظهار الفائدة الحقيقية: أين تُستخدم هذه المعرفة خارج المدرسة وكيف تُوظَّف.

– إظهار الصبر تجاه التعلّم كعملية والتأكيد على هذه العملية إلى جانب الأهداف.

– تقدير حالة عدم اليقين المستنيرة بدل الثقة السريعة في استنتاجات متسرعة.

– مكافأة الأسئلة المستمرة والتحرّيات اللاحقة أكثر من الإجابات “المنتهية”.

– إنشاء وحدة بعنوان: “ما ظننا أننا نعرفه آنذاك” مقابل ما تكشفه نظرية المتأخر.

– تحليل أسباب ونتائج «عدم المعرفة» في العلم، التاريخ، الحياة المدنية، أو قرارات يوميّهه.

– إبراز الطبيعة السائلة والمتطوِّرة للمعرفة.

– التفريق بين الغموض/الالتباس (انعدام الوضوح) وبين عدم اليقين/التواضع (الوعي بالحدود).

– تحديد النطاق الأنسب لتطبيق معرفة أو مهارة معينة (فردي، محلي، منظومي).

ملاحظة بحثية

تُظهر الأدلّة أن الأفراد الذين يمارسون التواضع الفكري—أي الذين يقرّون بما لا يعرفونه—هم أكثر انفتاحًا على التعلّم وأقل تعلقًا باليقين الزائف. مصدر: لياري، م. ر.؛ ديبيلز، ك. ج.؛ دافيسون، إ. ك. وآخرون (2017). “السمات المعرفية والبين‑شخصية للتواضع الفكري”. مجلة الشخصية وعلم النفس الاجتماعي، 43(6)، 793–813.

مرجع أدبي

بيري، و. (1969). «A Native Hill»، في The Long-Legged House. نيويورك: هاركورت.

قد يبدو هذا المفهوم مجردًا أو غير متوافق مع أنظمة تعلُّم تزداد اعتمادًا على البحوث والبيانات، لكنّ في ذلك جزءًا من قيمته: إذ يساعد الطلاب على رؤية المعرفة ليست كمجموعة ثابِتة من الحقائق، بل كعملية حيّة يمكنهم الانخراط معها بعناية ودليل وتواضع.

التدريس من أجل المعرفة، والتعلّم عبر التواضع