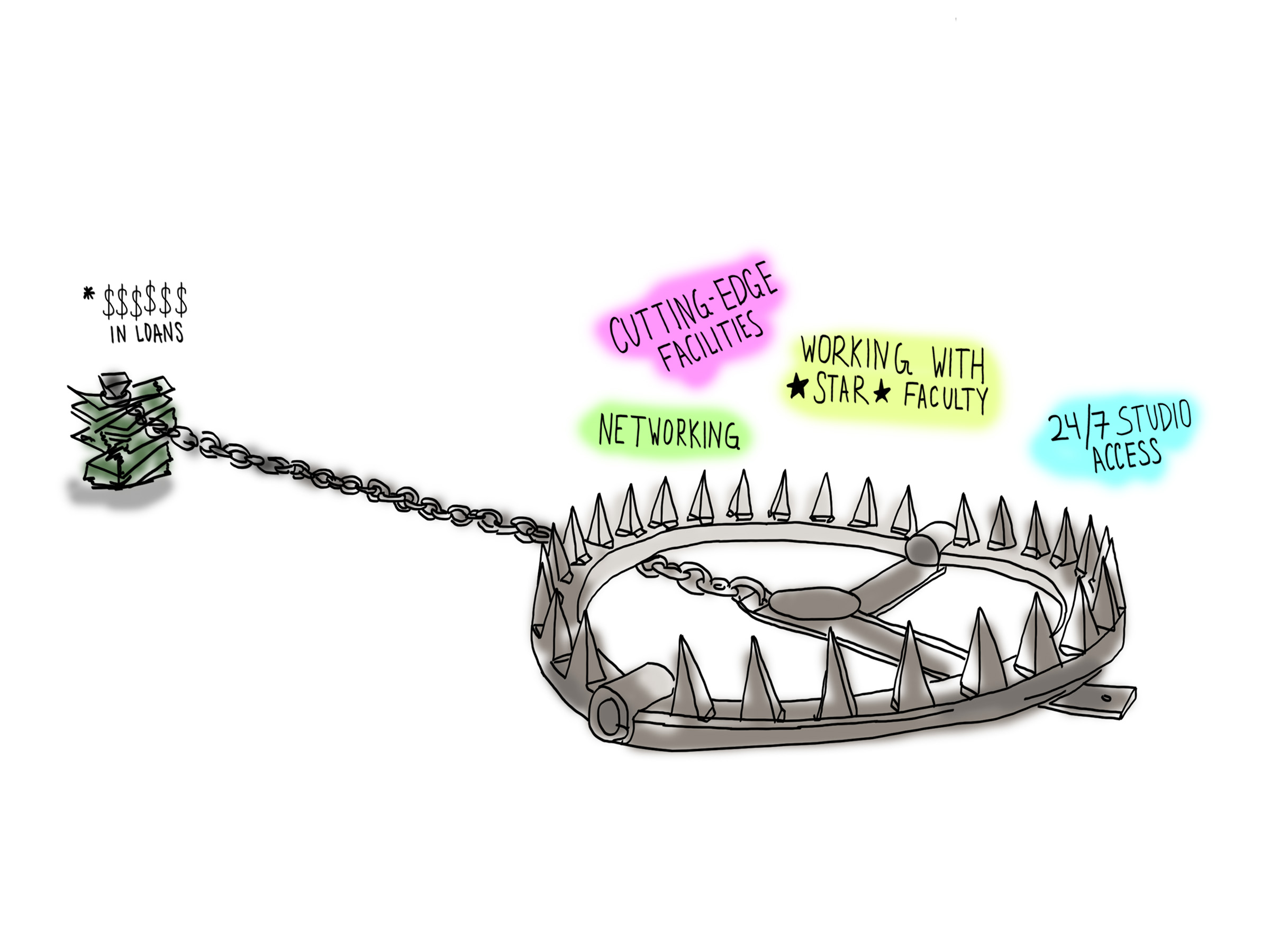

فخ ديون مدارس الفن. (رسم توضيحي لشاري فلوريس/Hyperallergic)

هناك لحظة لا أنساها: برنامج Making the Band في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حين يُملي ديدي على مجموعة من الطامحين أن يمشوا من مانهاتن إلى بروكلين ليأتوا له بـ«تشيزكيك». الرسالة لم تكن في قطعة الحلوى نفسها، بل في الدلالة: إذا أردت الوصول، ستقفز عبر أي حلقة—even لو كانت مذلة. المشهد، بكل سخفه، يعكس تجربة الكثيرين في مدارس الفن: تدفع رسوماً، تعمل مجاناً، تغرق في الشك، تضحي بالوقت، وتؤمّل أن تتساقط لك فتات من الهيبة.

تُسوَّق مدارس الفن كبوابات للنجاح. لكن الحروف الصغيرة في العقد تروي قصة مختلفة: ديون باهظة، نتائج غير مضمونة، وتباين بين ما يُوعد به الطلاب وما يُقدَّم فعلاً. يُقال للطلاب إن القرب من هيئة تدريس نجمية، والسمعة، والمرافق سيؤدي إلى رؤية، وإقامات فنية، ووظائف تدريس، ومعارض؛ وبعضهم يحقق ذلك. لكن الغالبية يغادرون محمّلين بقروض، بلا أمان، وبمهارات لا تتوافق مع متطلبات السوق. تحت هذا الخطاب نظام مُصمَّم للحفاظ على هيبة المؤسسات، ويعمل على وقود الدين.

لفهم كيف وصلنا إلى هنا، من المفيد تتبع تاريخين متقاربين: صعود درجة الماجستير في الفنون الجميلة (MFA) وتحول تمويل التعليم العالي. صارت الـMFA «الدرجة النهائية» للفنانين منتصف القرن العشرين. بحلول الستينات، استندت مدارس مثل ييل وولاية أيوا ومعهد كاليفورنيا للفنون (CalArts) إلى جعل الـMFA علامة اعتراف ومكانة. يصف كتاب هوارد سينجَرمان (2023) كيف أصبحت ممارسة الورشة جزءاً من الجامعة، فانتجت ليس فقط فناً بل «فنانين» كفئة مهنية. لم تعد الـMFA مجرد مساحة لإنتاج العمل؛ بل وسيلة لتصبح مقروءاً لدى عالم الفن وقابلاً للتوظيف في الأوساط الأكاديمية.

في الوقت ذاته، كانت اقتصاديات التعليم العالي تمر بتحولات جذرية. وسّع قانون التعليم العالي عام 1965 الإعانات الفيدرالية، لكن غالبها جاء على شكل قروض. كانت المنح موجودة، لكن الميزان تحوّل تدريجياً. تكاليف التعليم باتت على عاتق الطلاب. في السبعينات والثمانينات تبلور هذا التحول. روج رونالد ريغان، أولاً كحاكم لكاليفورنيا ثم كرئيس للولايات المتحدة، لفكرة أن التعليم العالي استثمار خاص لا منفعة عامة. في كاليفورنيا، تراجع عن خطة الخمسينات والستينات التي وعدت بتعليم مجاني في جامعات كاليفورنيا، وعلى الصعيد الوطني خفّضت إدارته الدعم الفيدرالي، وحوّلت منحاً إلى قروض، وأعادت صياغة التعليم كمسؤولية فردية. يحدّد كريستوفر نيوبيلد في كتابه «تفكيك الجامعة العامة» (2011) هذه اللحظة كبداية ارتفاع الرسوم الجامعية. النتيجة كانت واقعاً جديداً: مزيد من برامج الـMFA، ومزيد من الطلاب، ومزيد من الديون. أصبحت المكانة سلعة. وكانت القروض الآلية. وأصبح الطلاب، لا سيما من دون ثروة عائلية تراكمية، ضماناً عند النظام.

منظر تركيبي لمعرض الماجستير في الفنون الجميلة بجامعة كولومبيا 2023 (تصوير: إيلين فيلي/Hyperallergic)

تزدهر مدارس الفن على فكرة أن القرب يعني النجاح. تُسوّق أعضاء هيئة التدريس النجمية كعناوين رئيسية. وتُعرض مرافق مثل ورش الطباعة والمصاهر والمختبرات الرقمية كدليل على العظمة المستقبلية. يُقال للطلاب، صراحةً أو ضمناً، إن اقتناء العلامة التجارية سيمنحهم جزءاً من ذلك السحر. لكن هل ينبع النجاح من المدرسة أم من جدّية ومهارة الفرد؟ نادراً ما يُطرح هذا السؤال. بدل ذلك تعتمد المدارس دائرة انتقائية: قليل من الخريجين يحققون رؤية عامة، وتُنسب هذه النجاحات إلى المؤسسة، فيلتحق طلاب جدد على أمل تكرار المسار. ما كان مخصَّصاً لنخبة صغيرة تم نسخه عبر عشرات البرامج، من دون أن يتطور لمجاراة واقع عالم فن مختلف تماماً. والحقيقة هنا صادمة: إن تصاعد تكاليف التعليم العالي كان دوماً وسيلة لإقصاء الناس. ارتفاع الرسوم لا يعكس التضخّم فحسب؛ بل يعيد إنتاج نظام يجعل الوصول إلى الفكر الجذري شيئاً يُشترى بالمال.

على الرغم من كل المال الذي يصبّه الطلاب في مدارس الفن، تظل الفجوات في التدريب مذهلة. رأيت طلاب بكالوريوس يتخرّجون دون أن يعرفوا ما هي السيرة الذاتية المهنية (CV). شاهدت طلاب ماجستير يصابون بالصدمة عندما يعلمون بتقسيم المعارض التقليدي 50/50. يغادر كثير منهم بلا إحساس بتعرفة الفنانين الاعتيادية، أو كيف يتفاوضون على عقود، أو كيف يقدمون إقرارات ضريبية كعاملين مستقلين. تضع البرامج بدلاً من ذلك نظريات ونقداً في المقدمة. هذه أمور ذات قيمة، لكنها ليست كافية للحفاظ على حياة فنية. ما ينقص هو تدريس المهارات التي تمكّن الفنانين من البقاء: كتابة طلبات المنح، والأرشفة، وتوثيق الأعمال، وشحنها، والدفاع عن النفس مهنياً، والتواصل الواضح مع العالم الخارجي. يعلم المدرسون أنهم لا يستطيعون أن يعلّموا أحداً كيف «يكون» فناناً. ومع ذلك تستمر المدارس في بيع تلك الفكرة. النهج الأكثر صدقاً سيكون تعليم الطلاب كيف يحترمون إبداعهم بأي شكل ظهر، وفي الوقت نفسه تزويدهم بالأدوات للبقاء.

الديون، لا المواهب، هي الحارسة الحقيقية للبوابة. الطلاب القادرون على تحمل التدريب غير المدفوع الأجر أو الإقامات أو برامج الدراسة الدولية هم في وضع أفضل. أما الباقون فمضطرون للتخبط. التفاوتات أكثر حدة بالنسبة للطلاب السود والبُن وسُلالة الجيل الأول، الذين غالباً ما يتحرّون مرشدين لا يشاركونهم الخلفيات. يشبه الأمر الذهاب إلى معالج لا يفهم تجربتك المعيشة: تقضي وقتاً أطول في الشرح بدلاً من التقدّم. قد ترفع المؤسسات شعارات التنوع، لكن من دون دعم مالي هيكلي تبقى هذه الجهود إلى حد كبير أداءً شكلياً. كما تكتب سارة أحمد في كتابها «في كينونة الشمول: العنصرية والتنوّع في الحياة المؤسسية» (2012)، كثيراً ما يتحول التنوع إلى شعار مؤسسي يبدي تقدماً من دون معالجة اللا مساواة.

هنا الالتواء الأقسى: تستخلص المؤسسات رأس المال الثقافي من الطلاب أنفسهم الذين تفشل في دعمهم. يُعرض الطلاب السود والبُنّ كدليل على الشمول، بينما يغادرون وهم مثقلون بديون غير متناسبة وفرص أقل. يصبح النجاح ما تقرره المؤسسة، وغالباً ما تكون هذه التعاريف بعيدة عن واقع الخريجين. وفي نفس الوقت يزدهر عالم الفن على فائض من الفنانين الطامحين. مثل مشية التشيزكيك لديدي، الرسالة واضحة: سيبقى دوماً المزيد منكم مستعدون لتحمّل الدين والندرة. تستفيد المعارض والمتاحف من هذا الوفرة. تُغذَّى المنافسة، وتُقوَّض التضامن، وتصبح الفنانين قابلين للاستبدال.

لن نكون منصفين لو ادّعينا أن مدارس الفن لا تقدّم شيئاً ذا قيمة. تحدث هناك أشياء جميلة: صداقات تدوم مدى الحياة، لحظات تجريبية، ونقد نادر يغيّر ممارستك إلى الأبد. يمكن لمدرسة الفن أن تمنح وقتاً ومساحة ومجتمعاً. السؤال هو: هل تستحق هذه الأمور الثمن الذي يُدفع؟ قد يجادل البعض بأنها تستحق. لكن المشكلة ليست أن مدرسة الفن تنتج جمالاً، بل أنها تربط ذلك الجمال بنظام إقصائي وقائم على الدين. بما تدفعه البرامج من أموال، لا يمكن لها أن تقتصر على تقديم السموّ فقط؛ عليها أيضاً أن تؤهل الطلاب للبقاء. إن كنت بالفعل في مدرسة فن، فليس مصيرك محتوماً. لكن عليك أن تكون صريحاً مع نفسك حول ما تريد من التجربة. استغل الشبكة والمرافق والوقت والوصول. استفد من كل مورد بينما أنت هناك، لأنك عندما تُدفع خارِج العالم الأكاديمي ستحتاج إليهم.

منظر تركيبي لأعمال زينوبيا، «لماذا نسمح لأغصان القلب أن تمتد حول الأشياء (الحقير) — لهاريت جاكوبس» (2025) في معرض الماجستير في الفنون الجميلة بجامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس 2025 (تصوير: كلوديا روس/Hyperallergic)

ليست الـMFA النموذج الوحيد. هناك تاريخ طويل من المدارس التي يديرها الفنانون والمؤسسات غير المعتمدة التي تثبت ذلك. كلية بلاك ماونتن، النشطة من ثلاثينيات إلى خمسينيات القرن الماضي، كانت متعددة التخصصات من منطلق التصميم. درست اللوحة بجانب الشعر والرقص والموسيقى، وكان خط الفصل بين الهيئة التدريسية والطلاب متعمداً ضبابياً. أنتج ذلك بيئة تعاون ساهمت في تشكيل الحداثة الأمريكية، من جوزيف وآني ألبيرس إلى ميرس كانينغهام وجون كيج وروث أساوا. أظهرت المدرسة أن تعليم الفن الصارم يمكن أن يزدهر خارج نطاق الاعتماد الرسمي.

في 2016 استضافت منظمة Pioneer Works في بروكلين معرض المدارس الفنية البديلة، الذي جمع عشرات البرامج غير المعتمدة من حول العالم: إقامات، مجموعات نقدية، تجمعات، منصات إلكترونية وتجارب هجينة. من بين المشاركين كانت The Black School التي أسسها شاني بيترس وجوزيف كويلييه الثالث. يربط عملهما الفن بالسياسة السوداء والتعليم وبناء المجتمع، ولا يزالان يتقدمان بتأسيس مقر دائم في نيو أورلينز. كما تجري The Black School تجارب على نماذج تمويل تقلص الاعتماد على المنح المؤسسية. هي مثال على كيف تفكر المدارس البديلة بشكل موسع في كل من البيداغوجيا والاستدامة. تظهر هذه التجارب أن مدرسة الفن يمكن أن تكون صارمة ومبدعة في آنٍ واحد من دون أن تكون مربوطة بالديون. النقطة ليست تتويج «ماجستير 2.0» جديد، بل الاعتراف بأن طرقاً عدة للتعلّم وبناء الشبكات والحفاظ على الممارسة موجودة.

يستمر فخ ديون مدارس الفن لأنه يخدم الجميع إلا الطلاب. تحصل المؤسسات على الرسوم ورأس المال الثقافي. يحصل عالم الفن على تدفق مستمر من العملة العاملة المثقلة بالديون. يحافظ الطلاب الميسورون على تفوقهم. يُترك الفنانون من خلفيات أقل موارداً يتنقّلون داخل أنظمة لم تُصمم لأجل دعمهم. كسر الحلقة يعني رفض رؤية مدرسة الفن كالمسار الوحيد للشرعية. يعني المطالبة بشفافية نتائج الخريجين، ودمج مهارات البقاء جنباً إلى جنب مع النظرية والنقد، وتقدير النماذج الجماعية وغير المعتمدة بقدر تقدير برامج الـMFA. كما يعني تذكّر كيف أن تحوّلات السياسات، مثل دفع ريغان نحو خصخصة التعليم، ما زالت تشكّل من يستطيع دراسة الفن اليوم.

لن تنقذنا مدارس الفن. فهي ليست مصممة لذلك. ستستمر في الاستخلاص طالما أمكنها. التحدي — والفرصة — في أن يبني الفنانون أنظمة دعم موازية، متأصلة في الصدق والتضامن والرعاية. لأن الحقيقة هي: لا نحتاج أن نعبر جسراً وفي أيدينا تشيزكيك لِنُثبِت أننا ننتمي هنا. نحن بالفعل ننتمي. انّه وقت أن نتصرف.