استراتيجية التفكير النقدي هي ببساطة أسلوب منظّم يُسهِم في تحفيز الفعل المعرفي المرتبط بالتفكير النقدي وفحص الأفكار والأدلة بمنهجية وموضوعية.

التفكير النقدي هو تطبيق مستمر لتحليل وتفسير وتجميع مصادر متعددة من البيانات ووجهات النظر العقلانية بنزاهة ونية حسنة، بهدف الوصول إلى فهم أعمق وأكثر دقة.

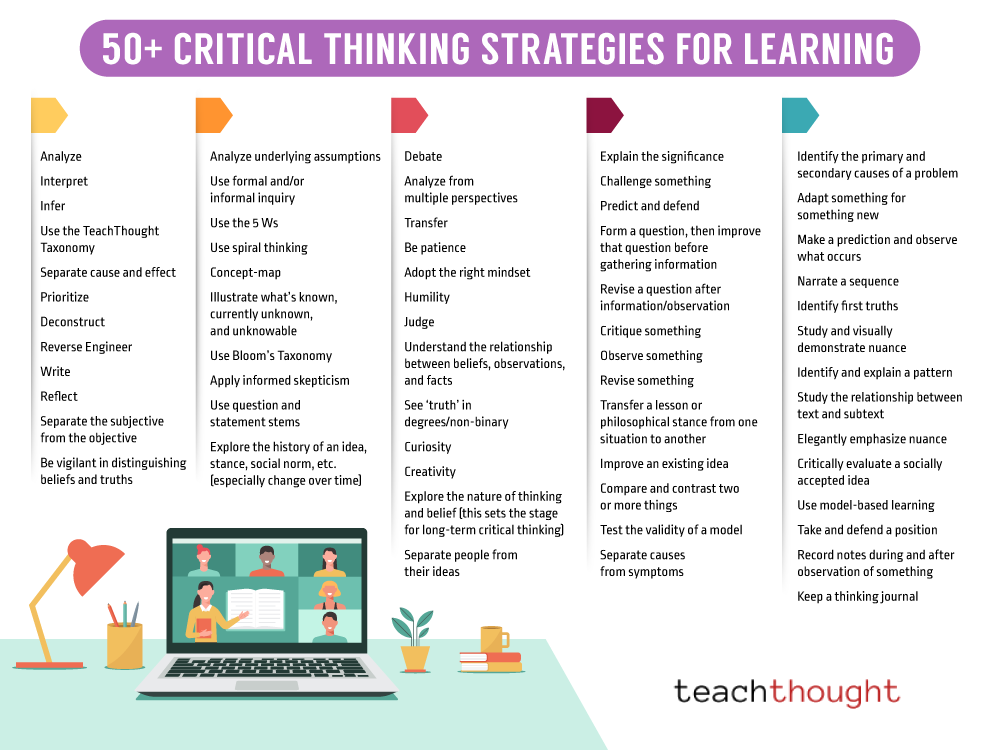

أنواع واستراتيجيات التفكير النقدي (قائمة موجزة ومُعاد صياغتها):

1. التحليل

– تفكيك الكل إلى أجزائه، وفهم العلاقات بينها وكيف تسهم كل جزء في بنية الكل.

2. التفسير

– شرح مدلول أو دلالة ظاهرةٍ ما في سياق محدد ولجمهور معيّن مع ربطها بخلفياتها.

3. الاستنتاج

– استخلاص نتيجة معقولة استنادًا إلى أفضل الأدلة المتاحة.

4. الاستفادة من تصنيفات مجالات المعرفة (مثل تصنيف هيك)

– إدماج مستويات التفكير المختلفة كما يقترح الإطار التصنيفي لبناء مهام معرفية متدرجة.

5. فصل السبب عن النتيجة

– رسم خريطة مفاهيمية للأسباب المباشرة والسابقة وتوقّع الآثار المستقبلية.

6. ترتيب الأولويات

– تطبيق وظيفة تنفيذية عقلية لتحديد ما يستحق الانتباه أو المعالجة أولًا.

7. التفكيك

– تفكيك ظاهرة أو مبادرة أو نص ثم توثيق ذلك بالسرد أو الحواشي.

8. الهندسة العكسية

– تتبع النتائج إلى تصميماتها أو أسبابه لمعرفة كيفية تكوينها.

9. الكتابة

– الكتابة المتقنة أداة معرفية عالية الطلب تساعد على بلورة وتحليل الأفكار (دفتر تفكير نموذجي مثلاً).

10. التأمل

– الملاحظة الهادئة والتفكير المتأمل كأداة لمراجعة الافتراضات والنتائج.

11. تمييز الذاتي عن الموضوعي

– فصل المشاعر والميول الشخصية عن الوقائع والبيانات.

12. اليقظة في تمييز المعتقدات عن الحقائق

– إدراك أن المعتقدات شخصية قابلة للتغير بينما المعرفة تميل إلى عمومية أكبر.

13. الربط والاقتران

– إدراك العلاقات بين الأفكار والاتجاهات والفرص باعتبارها محور تعلم الدماغ.

14. استعمال التحقيق الرسمي وغير الرسمي

– توظيف أساليب بحثية منظمة أو مرنة لاختبار الفرضيات.

15. استخدام أسئلة الـ 5 (من، ماذا، أين، لماذا، متى)

– إطار مرن لبدء التحليل والاستقصاء.

16. التفكير الحلزوني (التفكير التكراري المتقدم)

– العودة والتوسع التدريجي في التفكير عبر دورات متتالية.

17. خريطة المفاهيم

– تمثيل بصري للعلاقات بين المفاهيم لتوضيح البنية المعرفية.

18. توضيح المعروف والمجهول وغير القابل للمعرفة

– فصل ما نعلمه الآن، وما نجهله، وما قد يظل خارج نطاق الإمكان.

19. استخدام تصنيف بلوم

– تنظيم الأهداف المعرفية من التذكر إلى الإبداع.

20. تبنّي شكّ مستنير

– الشك العقلاني الذي يطلب أدلة أفضل بدل التشكيك الهجومي.

21. استخدام أوصاف بداية الأسئلة والعبارات

– توظيف مفردات تسهل توليد أسئلة تحليلية وبنيوية.

22. استكشاف تاريخ فكرة أو موقف أو معيار اجتماعي

– فهم تطور الأفكار عبر الزمن وتأثيرات السياق.

23. الجدل المنظم

– مواجهة وجهات نظر مختلفة وبناء دفاعات منطقية مدعومة بالأدلة.

24. التحليل من منظور متعدد

– فحص القضية من زوايا معرفية وثقافية ومهنية متنوعة.

25. النقل المعرفي (الانتقال)

– تطبيق مبدأ أو درس من سياق إلى آخر بوعي التحويرات المطلوبة.

26. الصبر

– امتلاك القدرة على انتظار الأدلة والتفكير المتأنّي بدل الاستنتاج السريع.

27. تبني العقلية المناسبة

– ميل معرفي يسمح بتقبل التعقيد والالتزام بالمنهج.

28. التواضع الفكري

– الاعتراف بحدود المعرفة والاستعداد لتعديل المواقف.

29. الحكم الموضوعي

– استخلاص أحكام مستندة إلى معايير واضحة ودلائل موثوقة.

30. دراسة العلاقات بين العناصر

– فحص الروابط بين المعتقدات والملاحظات والحقائق.

31. رؤية الحقيقة بدرجات لا بنيوية ثنائية

– إدراك التدرج بدلاً من التفكير القطبي المطلق.

32. تحسين الشيء

– استخدام التفكير النقدي لتطوير حلول أو منتجات أو ممارسات.

33. الفضول

– المحفز الأساسي للاستقصاء أكثر منه استراتيجية مستقلة.

34. الإبداع

– توليد حلول بديلة ومنظورات جديدة عبر خلط المعارف.

35. استكشاف طبيعة التفكير والمعتقد

– تأسيس أسس للتفكير النقدي على المدى الطويل من خلال تأمل في بنية الأفكار.

36. فصل الأشخاص عن أفكارهم

– تقليل التحيز من خلال عدم الخلط بين القيمة الشخصية للفرد ومردوديّة فكرته.

37. تجريد أو تجسيد المفاهيم

– تحويل التجريدي إلى ملموس أو العكس لتسهيل الفهم.

38. التحدّي

– اختبار الفرضيات والمُسَلَّمات سعياً للتحقق أو التطوير.

39. التنبؤ والدفاع

– وضع توقعات معقولة ثم تدعيمها بالأدلة.

40. تشكيل سؤال ثم تحسينه قبل جمع المعلومات

– صقل السؤال البحثي يزيد من قيمة النتائج لاحقًا.

41. إعادة صياغة السؤال بعد الحصول على بيانات

– المرونة المنهجية في مواجهة الأدلة الجديدة.

42. النقد البنّاء

– تفحّص نقاط القوة والضعف لتقديم تقييم مدعوم.

43. الملاحظة

– الوقود الأساسي للتفكير الأعلى؛ دون ملاحظة لا تكاد توجد بيانات للتفكير النقدي.

44. المراجعة والتعديل

– تحسين النتائج أو الأفكار عبر دورات إعادة النظر.

45. نقل درس أو موقف فلسفي بين سياقات

– استخلاص تطبيقات جديدة من قواعد أو مبادئ قائمة.

46. المقارنة والمقابلة

– تحديد أوجه الشبه والاختلاف بوضوح منهجي.

47. اختبار صلاحية نموذج

– فحص مدى قدرة نموذج على التنبؤ أو التفسير؛ أو بناء نموذج رياضي بسيط لذلك.

48. إنشاء تشبيه (أنالوجيا)

– إبراز العلاقات والقواعد والتأثيرات عبر مقارنة مفهومية.

49. التكييف لوظيفة جديدة

– تعديل شيء ليناسب جمهورًا أو غرضًا جديدًا.

50. تحديد الافتراضات الكامنة

– كشف ما يُؤخذ كأمر مسلم به وتحليله.

51. تحليل دور الأعراف الاجتماعية في تشكيل “الحقيقة”

– دراسة كيف تؤثر المعايير على ما يُعتبَر معرفةً أو حقيقة.

52. سرد تسلسلٍ زمني

– ترتيب الأحداث والخطوات لفهم التسلسل السببي أو المنطقي.

53. تحديد المبادئ الأولى

– البحث عن مقدمات لا يمكن استنتاجها من مقدمات أبسط — أساسيات التفكير.

54. الاحتفاظ بمذكرات تفكير

– سجل مستمر للأفكار والملاحظات يعزز التطور المعرفي.

55. تحديد وشرح نمط

– التعرف على التكرارات والأنماط وتفسيرها.

56. دراسة العلاقة بين النص والضمني

– فصل الأفكار الصريحة عن الإيحاءات والخبايا.

57. إبراز دقة الفروق الدقيقة بأناقة

– الانتباه للفوارق الصغيرة التي تغير المعنى أو الحكم.

58. تحديد الانحيازات المعرفية والنقاط العمياء

– كشف الأعطال المعرفية التي تحرف الاستدلال.

59. التعلم القائم على النماذج

– استخدام نماذج تفسيرية للتعلم والتطبيق العملي — سأعرض نموذجًا لذلك لاحقًا.

60. اتخاذ موقف والدفاع عنه

– تحديد موقف واضح ثم دعمه بأفضل الأدلة والتفكير الخالي من التحيز.

قائمة من 60 استراتيجية يمكن استخدامها لتعزيز التعلم والتفكير النقدي — دليل عملي لتوسيع مرونة العقل ومنع التسرع في الحكم ورفع جودة الاستدلال. وأضا يمكن الاستفادة من هذه الأدوات عبر السياقات التعليمية والمهنية واليومية.